日本小児はり学会は毎年1回学術集会を開催し、小児はりの学術・研究の向上と小児はりの普及に努めています

第18回学術集会

「小児はりの臨床」

第17回学術集会 ※終了しました※

「あらためて小児はりを考える」

日本小児はり学会は学術集会のほかに、小児はりの専門性を向上させるために技術や関係分野の情報を提供する講習会を開催しています

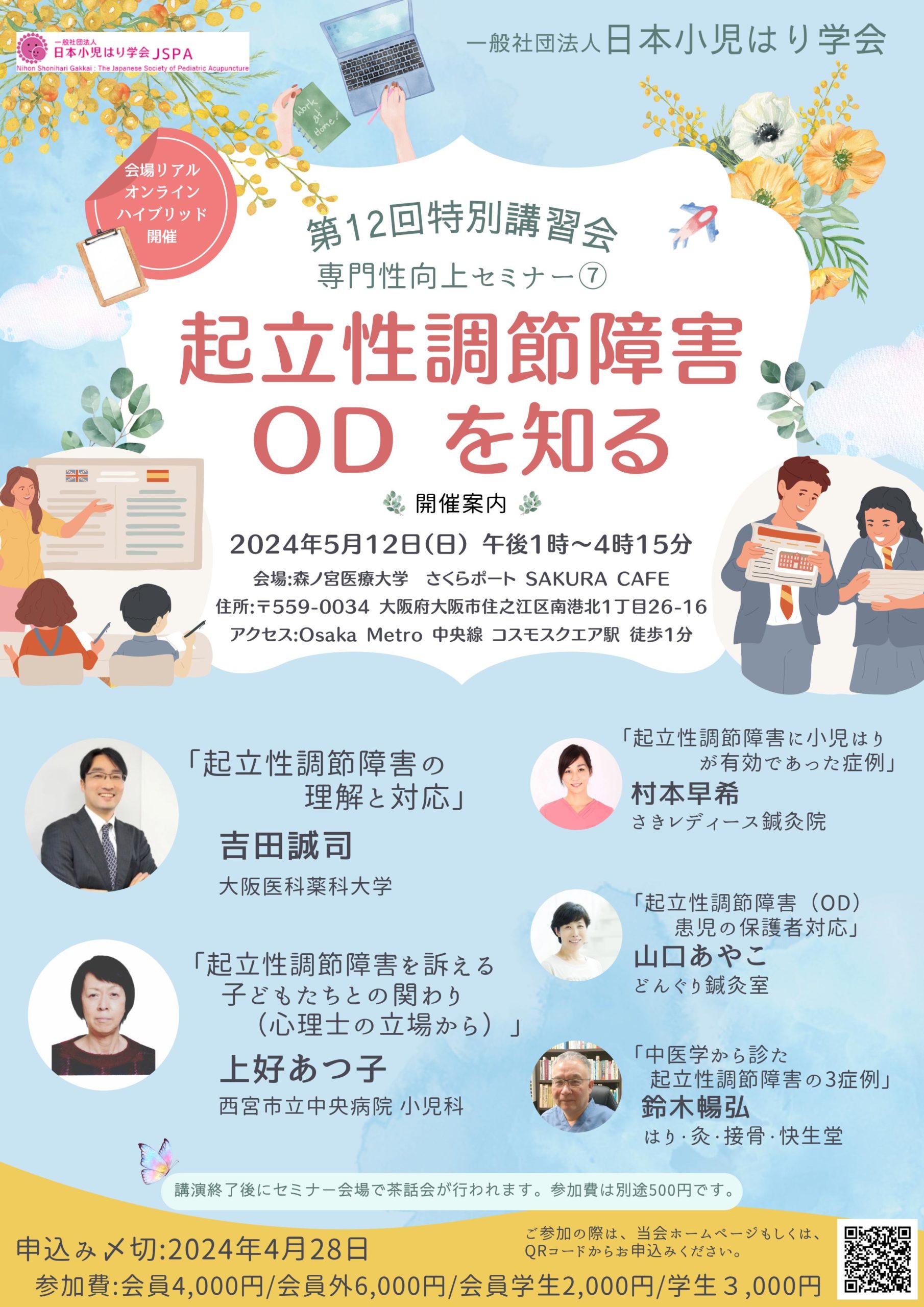

第12回特別講習会 専門性向上セミナー⑦ ※終了しました※

「起立性調節障害(OD)を知る」

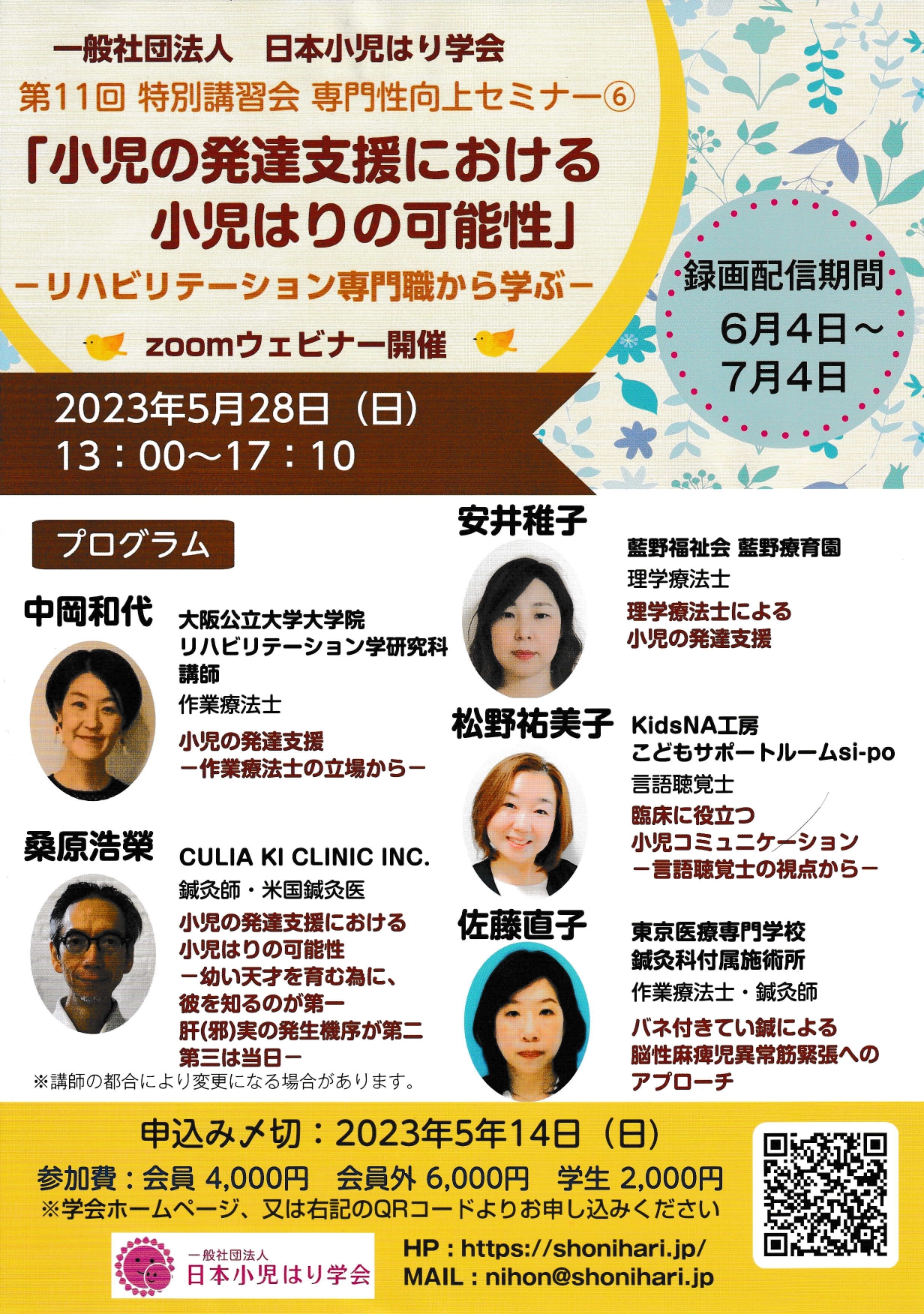

第11回特別講習会 専門性向上セミナー⑥ ※終了しました

「小児の発達支援における小児はりの可能性

−リハビリテーション専門職から学ぶ−」